今日は「痛み」について書いていきたいと思います。

鍼灸を受けるだけなのになぜ治効理論について書いているのか。

それはプロとしての自覚や、専門性について発信する必要があると思うからです。

私は「料理人」と「料理研究家」は違うと思っていて、この業界には資格がなくても上手なら良いだろという施術者が沢山います。

上手いか、下手か、治るか、治らないか、その価値観だけで判断することは難しく、私は安全性が伴っているかも重要だと考えています。

ですから必要がないと思われても専門性を発信する必要は少なからずあると考えます。

さて、今回はその中で痛みについて書いていこうと思います。

痛みは、侵害受容性疼痛、神経因性疼痛、心因性疼痛があります。

今日は侵害受容性疼痛についての紹介です。

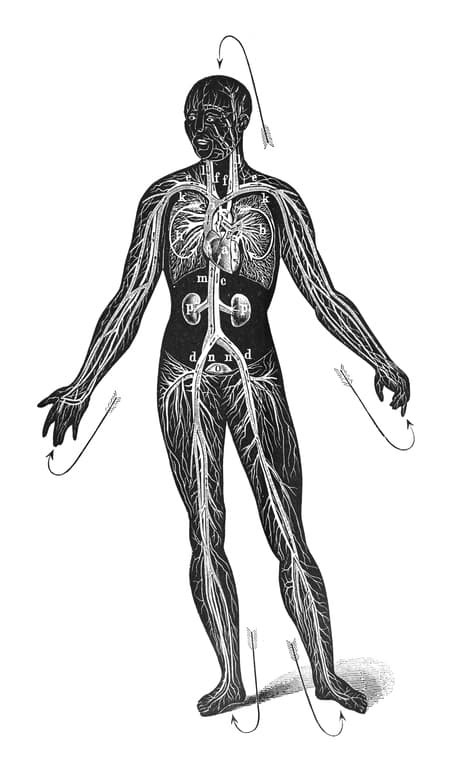

侵害受容性疼痛は、生体に外部から刺激が加わって生じる痛みです。

組織を損傷するか、それが長時間持続すると組織を損傷する恐れのある侵害刺激によって引き起こされます。

トゲが刺さったり、ささくれが剥がれて痛かったりといった時の痛みといったら分かりやすいでしょうか。

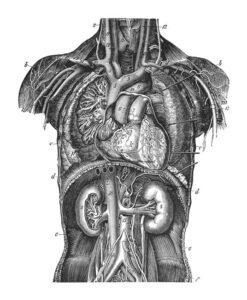

詳細として侵害受容性疼痛は体性痛と内臓痛があり、体性痛には皮膚や粘膜の表面痛、骨格筋・関節・靭帯・骨膜に分布する深部痛に分かれます。

内臓痛はどこが痛いかはっきりせず、吐き気などの自律神経反射を伴います。

このように痛み1つをとっても特徴は異なるのです。

仮に肩こりの場合に凝っているという感覚のとおりだとして、頚椎による影響のものもありますし、内臓由来のものもあります。

運動を始めたら改善する人、お灸をしてから改善する人、プラセンタ注射をして、噛み合わせを治して、ストレスが無くなって、など人それぞれ発症理由は異なりますから、ロキソニンテープを貼ったら治るのではなく鎮痛としての恩恵を受けたのであって時間が経てば痛みはやってきます。

その痛みの原因は何かを知り、理解する、原因に合せて処置を受けるということが必要である理由はこういったことにあります。

ですからぜひ自分の状態を確認して施術を受けてください。

それが何よりも大切だと思います。